倫理で導かれた半世紀

~自動扉を通って~

1.はじめに

令和7(2025)7月16日、私は諫早市倫理法人会のモーニングセミナーで講話する機会を与えれ、上記のテーマでお話させて頂きました。本稿は、この講話内容をまとめたものです。

2.自己紹介

今回初めてお会いする方もありますので、簡単に自己紹介をさせて頂きますと、私は山口県下関市の出身で今年83歳になります。

趣味はただ一つヒコーキで、これは幼少の頃、父から買ってもらったゴム動力の模型飛行機がきっかけで、空に魅せられ、大学では航空部でグライダーにのり、卒業後は海上自衛隊でパイロットの道を歩き、退職後もハンググライダーで飛んでおりましたが、還暦を機に「これ以上妻に心配をかけてはいけないと、実際に飛ぶのは止め、以後はラジコン飛行機にはまった後、現在はフライトシミュレータで毎日飛んでおります。興味のある方は、ユーチューブでAIRKIDを入力して頂くと私のフライトをご覧頂けます。

このような次第で、私は自称「永遠のヒコー少年」を自負しておりますが、このヒコーは空を飛ぶ飛行と、行いの悪い非行の両面を持っております。仕事としては自衛隊退職後は自宅で英語教室を運営しており、モットーは「生涯現役」です。

3.実践倫理宏正会での学び

自己紹介といっても、趣味のことばかり述べてしましましたが、以後今日の本題であります、「倫理に導かれた半世紀」について話させて頂きます。半世紀と申しますのは、私が妻と共に倫理にご縁を頂いたのが、今から50年前の1975年であったからです。

私と妻とは父の紹介による見合い結婚でしたが、理想の家庭を築きたいという私の思いが強いばかりに、妻への要求が強く、妻は随分苦労していたようです。そのような夫婦の間にも二人の子供が生まれ、妻の心は子供の方にばかり向き、夫婦の関係はますます冷え込んでおりました。そのような日々を送っていた頃、妻が毎朝早朝に外出するようになりました。不審に思って問いただすと、良いお話が聞けるからと人に誘われて、実践倫理宏正会が主催する「朝の集い」に参加しているというのです。

一体どういう団体だろうと自分の目で確かめてみたいと思い、私も参加してみると、確かになかなか良いお話が聞け、自分自身を顧みるための良い機会だと実感し、私も会員となって妻と共に学ぶようになりました。

後で分かったことですが、実践倫理宏正会というのは、私たちが学んでいる純粋倫理の創設者である丸山敏雄先生のお弟子さんであった上広哲彦さんという方が、ある事情から丸山先生の下を離れ、設立された団体だったのです。

このような経緯から入会した実践倫理宏正会でしたが、学びを深めるに従って「何か違う」という思いが強くなり、13年間在籍したものの、後半はそれほど熱心には勉強しておりませんでした。ただ、前述しましたようにこの期間は、私たちの夫婦関係に様々な問題があった時期であったために、宏正会での勉強は、夫婦関係が破局的な結果に至ることを防ぐという点では、一定の役割を果たしてくれたと感じ

ています。

4.倫理研究所会員としての学び

1988(昭和63)年私は東京の市ヶ谷にある海上自衛隊幹部学校の学生でしたが、履修課目の中に「自衛官倫理」という科目があり、お茶の水女子大学の勝部真長教授の出張授業を受けておりました。そしてこの先生が倫理研究所の客員研究員も勤めておられたことから、倫理研究所の存在を知り、丸山敏雄先生の著作である「純粋倫理原論」を始めて拝読しました。その内容が素晴らしかったことから、これこそ本物の倫理だと知り、私たち夫婦はそれまで所属しておりました実践倫理宏正会を辞め、倫理研究所の会員となりました。

当時私たちは千葉県に住んでおりましたので、近くの倫理研究所鎌ヶ谷支所が実施しておりました「おはよう倫理塾」に通うようになりました。私の職場であった防衛庁は当時東京の六本木にありましたので、私は毎朝4時には起床し、5時からの「朝の集い」に参加し、その後1番電車で東京に通勤するという生活が始まりました。防衛庁の勤務は激務で、定時退庁など考えられない時代でしたので、帰宅は早くて8時という状況で毎朝4時起床はかなり厳しい生活でしたが、部下指導で悩むことも多かったことから、今から思うとよくできたと思いますが、この生活を続けました。

私たちが取り組んだ最初の実践は、夫婦関係の改善でした。そのため、教えられた通りに、朝夕の挨拶をきちんと交わすこと、互いの名前で呼び合うこと、握手して仕事の出かけること、後に単身赴任等で別居生活を強いられた時には、夫婦で一日通信を欠かさなかったことなどです。

また、これは私の実践ではなく妻がしたことですが、単身赴任等で私が不在の時も、私の分まで食事を作って配膳し、食事の前には子供たちと共に「お父さん、頂きます。」と言ってから食べていたそうです。このことは家庭の中に「父親」の中心的存在を意識させるという点で子供たちにとって、とても良い教育だったと妻に感謝しております。

親孝行の実践としては、私たち夫婦の4人の親に週一回、私たち夫婦の連名でハガキを出し、上半分は私が、下半分は家内が書くということを続けました。その後妻の両親が亡くなり、遺品整理をしていたときに、義父が私たちのはがきを、きちんと整理したファイルを見つけたとき、義父母が本当に喜んでくれていたのだと実感しました。これは、親御さんと離れて生活されている方には、お勧めの実践です。

職場につきましては、部下指導で悩むことも多かったのですが、部下の思いを知る努力と部下を喜ばせる実践をしたことで、職場環境も徐々に良くなっていきました。

5.自動扉が開く

倫理の先輩会員から「真面目に倫理を実践すれば、必ず自動扉が開いて、より良い人生が展開していく」と教えられていましたが、私たち夫婦にとって最初の自動扉は、こども達がスクスクと育ち、それぞれ希望の進路へ進めたことであろうと思います。

また、職場の雰囲気も随分明るくなり、思いも染めぬ事ながら、平成元年私にとっては初めての部隊指揮官となる、大村の第122航空隊司令としての発令を受けました。防衛大出身でもない私にとってこのことは、夢にも思わなかったことでしたから、これはまさに私にとって第二の自動扉が開いたことになります。

大村での勤務は私にとって始めての部隊指揮官勤務であり、素晴らしい部下に支えられての忘れられない2年間となりました。

ただ一つだけ残念だったことは、倫理活動の拠点がないことでした。そのような中私の心には、将来大村に住み倫理活動の拠点作りをしたいという夢が、かすかに芽生えてきたのでした。

6.その後も良い配置に恵まれるが

2年間の大村勤務を終え、私は再び防衛庁勤務となりました。この時も以前同様、鎌ヶ谷支所での朝の集いに参加しながら本庁での激務をこなし、2年後には岩国の第111航空隊司令を拝命しました。

この航空隊は、大型ヘリコプターを使用して機雷掃海、すなわち海に敷設された機雷を除去するという任務を持つ我が国唯一の部隊で、世界的に見てもアメリカ以外にはない特殊な部隊です。そのような部隊の指揮を任されるということは、その前の防衛庁海上幕僚監部調査第2課長という配置も含め、一般大学出身の私にとっては身に余る栄転であり、全てが前述しました「倫理の自動扉」に他なりませんが、私の心にはその頃から、それらを「当たり前のこと」と捉えるような思い上がった心が少しずつ生じていたように思います。

そのような時、忘れもしません1995年6月6日のお昼前、東京湾の西側に広がる相模湾で機雷掃海訓練をしていた私の航空隊の掃海ヘリコプター1機が不時着水したのです。

7.航空事故発生

岩国で不時着水の第一報を受けた私は、掃海ヘリコプターの作戦飛行高度が50メートル以下の超低高度であることから、航空機を失うことはあっても、搭乗員は全員助かるだろうと思い、次なる報告を待っておりました。

しかし、残念なことにその後入ってくる情報は悪いものばかりで、他省庁からの協力も含め、海上自衛隊挙げての捜索救難努力にもかかわらず、搭乗員8名全員が殉職するという大事故になってしまったのでした。

当日の新聞記事

その日を境に私の毎日は、ご遺族への対応や遺体の捜索収容等に忙殺される厳しい毎日へと変わりました。

ご遺族の皆様には毎日時間を決めて、捜索状況の説明をしたのですが、それはまさに私にとって針のむしろで、小さいお子さんたちと共に最愛のご主人を突然に亡くされた若い奥様方への対応は、私の能力をはるかに超えた厳しいものでした。

また、私の部隊で起きたことで、どれ程多くのご迷惑を関係各部にかけたかと思うと、それに報いることなど一生かけてもできることではない、という強い自責の念に私は打ちひしがれておりました。

その日から全員の葬儀をを終了するまでの期間、私は一日も帰宅することなく不眠不休で対応しました。妻は数日おきに着替えの下着を届けてくれた一方、御遺族の家庭を周り慰問を続けてくれていました。

8.事故原因の究明

約一月半後に部隊での葬儀も終わり、初めて帰宅できた時、私たちは官舎の近くにあった錦帯橋の下を散歩しながら、何もないことが如何に幸せなことであるかをつくづくと二人で噛み締めました。その後も様々な事後処理があり、私の岩国勤務は予定の2年が大幅に延長され、3年近くになりました。事故以前の私は全てが順調満帆でしたが、以後の毎日は辛く暗い毎日でした。

事故原因の究明につきましては難航を極めましたが、その後アメリカでも同一機種による同様な事故があったことから、共通する原因として機材の不良が判明しました。

これにより、操縦上の誤りや管理運用上の疑問は払拭されましたが、それにしてもこの事故が「何故に私が司令を務めている時に起きたのか」という疑問は、私の心に大きな問題として残りました。

そこで気づいたことは、倫理実践により物事が順調に進んだ結果、自分には何でもできるというある種の思い上がりが生じ、さらに倫理を学ばない人を批判する傲慢な心まで生じていたことに気づきました。自分の力ではとても及ばない難問を与えられたのは、思い上がりを諫める、まさに天からの赤信号であったのです。

幸い私たち夫婦は二人で倫理を学んできたことから、この事故を通し夫婦の絆は一段とと強くなり、残された自衛隊生活に全力で取り組もうと決意しました。

9.最後の大仕事に挑戦

この事故を乗り越えた後、私に与えられた最後の任務は、海上自衛隊にそれまで無かった情報を専門とする部隊を新編するという任務でした。事故に打ちひしがれた私には、これは大変重い任務でしたが、多くの人々の協力のもとに、何とかやり遂げ、私は横須賀に新編された情報業務群の初代群司令に就任しました。

10.海上自衛隊を定年退官

平成10(1998)年4月1日、私は32年間勤務した海上自衛隊を定年退官しました。防衛庁で行われた退官行事には、一貫して私を支えてくれた妻と共に臨み、海上幕僚長から感謝状を頂いたことは、実に余る栄誉でした。

また、妻や子供たちからも感謝状をもらいましたが、これは私の宝物です。

11.第二の人生でも自動扉が

子供の頃から父に英語を習い、大学でも英文学を専攻した私は、自衛隊退職後の第2の人生では英語教師になることを早くから決めておりました。それで、自衛隊在職中も在日米海軍司令部での勤務をはじめ、情報の仕事をしながら英語を磨く機会を何度も経験していましたので、英語教師をやる自信はあったのですが、倫理普及を目指して永住を決意した大村で、英語教師としての就職口を見つけるのは簡単ではありませんでした。

再就職先が決まらぬまま退職の日が迫っていた1998年3月半ば、ある人のお世話で、非常勤ながら当地のウェスレヤン短期大学で講師として働けることとなり、大村移住直後の4月から同大学で教壇に立つこととなりました。これも私にとって、「倫理を実践すれば自動扉が開く」というもう一つの体験となりました。

短大で英語を教える傍ら、同年秋からは自宅で「湖畔英語教室」を始め、これは現在も続けております。

13.倫理普及に邁進

さて大村移住の第一の目的であった倫理の普及ですが、当時長崎県には独立した活動の足場がなく、私はまず大村に足場を作るべく、佐賀支所に通って準備を進め、翌年の1999年5月、佐賀支所大村分会場を設立することができました。

朝の集いの会場としては、小路口町公民館をお借りできましたが、大村に来て間もない私などなかなか信用してもらえなかったために、最初は月水金の週3日だけ貸してもらい、その他の日は我が家の教室を使って毎朝5時からの勉強会を開始しました。

小路口町公民館が使える日には、会場の清掃に心を込め大切に使わせてもらった結果、地域の皆様の信用も得て翌年からは毎朝使えるようになり、現在に至っております。

その後も夫婦心を合わせ、普及に尽力した結果、2003年には「長崎準地区」として佐賀からの独立を果たし、2005年には「家庭倫理の会長崎」に名称変更して現在に至っております。

1999年大村分会場長、独立後は地区長、会長を勤めさせて頂き、2009年に会長を辞任するまでの10年間は、まさに無我夢中で動き回っておりましたが、楽しい思い出も沢山頂きました。

この間法人会の方でも、佐賀県倫理法人会から、長崎県倫理法人会が分封され、佐世保、長崎、長崎県央へと単会が広がっていきましたが、私は現在の諫早倫理法人会の前進となる長崎県央倫理法人会の立ち上げ当初から、法人会でもお世話になって参りました。

14.倫理で学んだこと

さて、倫理に導かれての半世紀を長々と述べて参りましたが、最後にこの50年を振り返って、私がつくづく大切だと思っている事についてまとめてみたいと思

①倫理を実践すれば必ず良い結果が出る。

本気で倫理を実践すれば、必ず良い結果が出る、必要な時にちゃんと自動扉が開くということです。初めて大村での指揮官配置を与えられたこと、その後の恵まれた配置、退職後の再就職などが大きなものですが、それ以外も小さな体験は沢山あります。

②調子に乗ると必ず赤信号が出る。

物事がうまくいった時こそ心を引き締めなければいけないと言うことです。うまくいって気を緩め調子に乗ると必ず赤信号が出ます。私の部隊での航空事故などその典型だと思います。

③人生には一つの無駄もない。

どのようなことが起きようと、すべては自分の為になるということです。航空事故が起きた当初は、さすがに自分の不運を嘆いた私ですが、その後年を経るに従って、あの事故を通して私が学んだことの大きさに今では感謝しております。これは、殉職した8人の部下が命をかけて私に教えてくれたことだと思っておます。

④夫婦愛和がすべてを成就させる。

私たち夫婦は結婚当初からうまくいかず苦労しましたが、倫理を学ぶことによって徐々に絆が深まり、特に大事故を経験した後の情報業務群の設立や、大村での倫理活動は夫婦の協力なしではとても成し得なかったことだと思います。

丸山敏雄先生も、倫理実践の第一歩は、夫婦の一致だと述べられていますが、私たち夫婦も、このことをひしひしと実感しております。

15.最後に

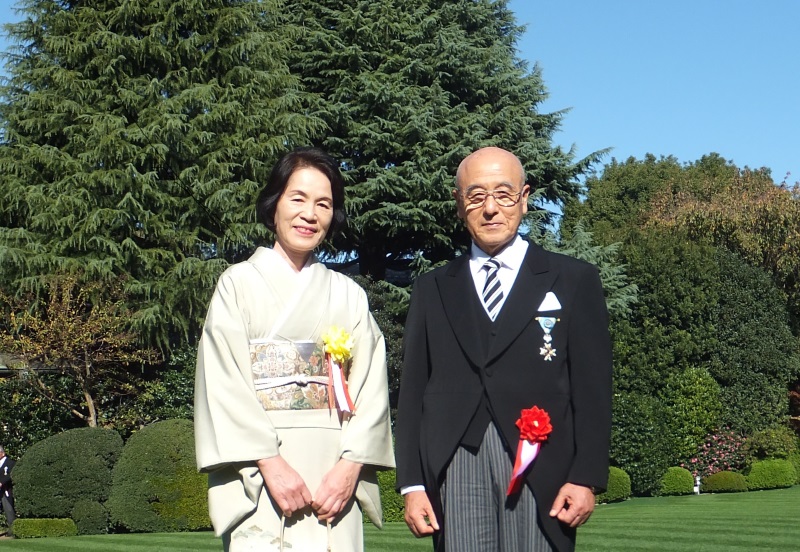

有り難いことに私たち夫婦は共に「倫理研究所副参事」の称号を授与されました。 また、平成26年秋の叙勲では、皇居において「瑞宝小綬章」受章の栄誉にあずかることもできました。

至らない私たちがこのような栄誉を頂いたことは、丸山敏雄先生が提唱された倫理を実践した結果に他ならないと感謝するとともに、これからも命の続く限り、ひとりでも多くの方へ倫理をお伝えしていきたいと考えております。